Lanzamos el eje “Tecnología para el impacto colectivo”

16 Julio, 2025

Una misión común por la educación en San Juan

25 Julio, 2025Por Javier García Moritán, Director Ejecutivo de GDFE

En tiempos de exaltación del individualismo y de meritocracias descontextualizadas en lo social, también asistimos a una lógica análoga en el plano internacional: Estados que, ya sean más nacionalistas o más liberales, convergen en la exaltación de lo propio a expensas de lo común, la interdependencia entre las naciones y el humanismo integral que Jacques Maritain defendía en la antesala de la creación de las Naciones Unidas. Ese repliegue estratégico sobre intereses particulares debilita las bases éticas del multilateralismo y obstaculiza la construcción de una agenda compartida para el desarrollo.

Sin embargo, la 4ª Conferencia Internacional sobre Financiación del Desarrollo (FfD4), celebrada en Sevilla, irrumpió como un espacio donde se reafirmaron algunos consensos fundamentales. Aunque no augura un futuro armónico, logró instalar líneas de acción concretas que reconocen la necesidad de una cooperación global más inclusiva, con participación de múltiples actores —públicos, privados y sociales—, en un escenario marcado por el conflicto, la desigualdad y la urgencia climática.

Entre el 30 de junio y el 3 de julio, más de 150 delegaciones oficiales, 60 jefes de Estado y unos 15.000 representantes de gobiernos, empresas, sociedad civil, bancos de desarrollo y universidades de todo el mundo se dieron cita en el mayor evento internacional celebrado en suelo español, según las autoridades locales. El llamado Compromiso de Sevilla sintetizó un consenso renovado: que la acción colectiva es el único camino posible frente a los desafíos globales más apremiantes.

Desde la apertura, y en la voz de figuras como Ajay Banga (Banco Mundial) o Ursula von der Leyen (Comisión Europea), hubo un reconocimiento explícito: el sector privado debe ser un actor central en la movilización de recursos para el desarrollo, no como sustituto del Estado, sino como aliado estratégico. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, se refirió a esta conferencia como la oportunidad de la década para cerrar la brecha anual de financiamiento de 4 billones de dólares, sin la cual la promesa de un futuro justo y sostenible corre serio peligro.

El multilateralismo contemporáneo, comprometido discursivamente con la reforma de la arquitectura financiera global, habla de “resetear el sistema”, promueve la innovación social, las alianzas multiactorales y el crecimiento de instrumentos como el blended finance, que busca combinar fondos estatales y privados para financiar bienes públicos.

Hoy sabemos que los Estados, por sí solos, no cuentan con los recursos ni la capacidad operativa para resolver los grandes desafíos del desarrollo: erradicar la pobreza y el hambre, garantizar salud y educación de calidad, avanzar en la transición energética, enfrentar la crisis climática, anticipar los empleos del futuro o construir paz en contextos de fragmentación social.

Por eso no sorprende el creciente llamado al sector privado —y en menor medida, a la filantropía institucional— ni el debate emergente en torno a incentivos de bien público. Porque o bien comenzamos a encarar estos desafíos en clave de misión compartida —trascendiendo responsabilidades formales, roles cuidadosamente delimitados y lógicas sectoriales—, o asistiremos, una vez más, al fracaso de la acción política y económica. Sin una alineación real de esfuerzos, conocimientos y recursos hacia objetivos comunes —como alguna vez fue poner al hombre en la Luna o, más recientemente, desarrollar una vacuna contra el COVID-19 en tiempo récord—, los organismos multilaterales no serán más que meros auditorios de una performance teatral, con discursos más o menos grandilocuentes pero disociados del poder real.

Crear conciencia, sin dudas, es parte de la tarea. Pero también lo es generar condiciones culturales y normativas que promuevan esta convergencia: marcos legales e incentivos que impulsen a todas las instituciones —con o sin fines de lucro— a incorporar, desde su misión específica, un compromiso genuino con los objetivos que hacen al bien mayor de la sociedad.

Porque el individualismo no es solo una actitud: es una cosmovisión profundamente arraigada, que se manifiesta tanto en lo cotidiano de la vida personal —y del instinto de conservación, dirían los psicólogos— como en las instituciones globales. Promueve, con distintos grados de conciencia, la ficción de que la suma de individuos persiguiendo su propio interés decanta en un bien social extendido. Esa lógica simplificadora ignora la naturaleza estructural de muchos de nuestros problemas sociales y económicos, que exigen coordinación, sinergia, propósito compartido y, sobre todo, acción colectiva.

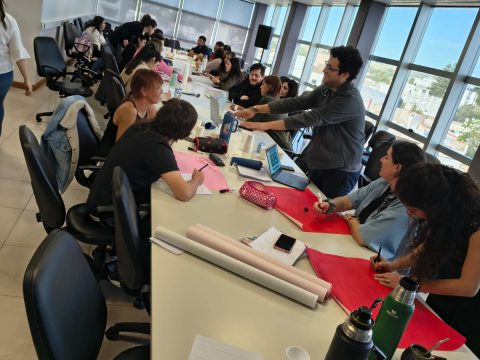

Desde el Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE), que reúne a los 100 referentes más comprometidos de la inversión social, trabajamos bajo esa premisa: más que quedarnos en la virtud individual, alineamos esfuerzos para acompañar políticas públicas, construir nuevas formas de gobernanza y movilizar conocimiento y capital en torno a misiones concretas. Así, por ejemplo, impulsamos una coalición para lograr el 100% de alfabetización en niños de tercer grado en San Juan, revirtiendo una tendencia crítica en todo el territorio nacional y otra para mejorar las oportunidades de empleo en Río Negro desde la educación secundaria. En ambos casos, el impacto es mayor porque nadie actúa solo.

Para que estas acciones colectivas prosperen y se sostengan, necesitamos incentivos de bien público. Normas, marcos legales, reconocimientos y políticas que orienten la inversión social privada, el saber de la sociedad civil y la energía de lo comunitario hacia misiones consensuadas. Porque el punto de partida ya no debería ser “¿qué quiero hacer yo?”, sino “¿qué necesita el territorio?, ¿qué podemos hacer juntos?, ¿cómo lo escalamos?”.

Participar de la Conferencia de Sevilla como parte de la delegación de WINGS —la red global de filantropía— me permitió compartir este enfoque argentino y, al mismo tiempo, nutrirme del diálogo con referentes como Mariana Mazzucato y Jeffrey Sachs. En un escenario global marcado por la urgencia y la incertidumbre, la acción colectiva es más que un eslogan: es una estrategia concreta y plural, que ya está en marcha también en nuestro país. Y es hora de redoblar la apuesta.